読み物

相続吉田修平法律事務所 弁護士 吉田 修平「配偶者居住権」

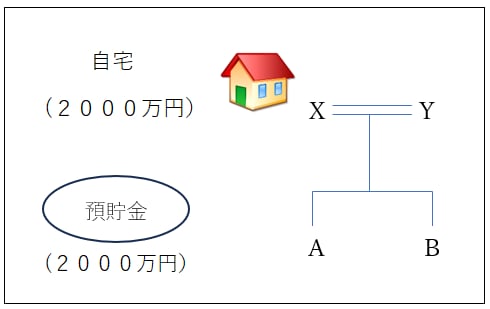

1.夫(X)が死亡し、妻(Y)と子(A・B)が相続人となりました。遺産は、自宅(評価額2000万円)と、預貯金が2000万円です。

Yは、自宅にXと同居していたので、自宅に住み続けたいと考えていますが、自宅の評価額が2000万円なので、遺産分割で自宅を取得すると預貯金を 取得することはできなくなり(Yの法定相続分は2分の1であり、遺産の合計4000万円の2分の1に相当する自宅を取得すると、預金を取得することができなくなるため)、明日からの生活に困ります。  このようなケースに対応できるものとして、相続法の改正により「配偶者居住権」が新設されました。その内容は、次の通りです。

このようなケースに対応できるものとして、相続法の改正により「配偶者居住権」が新設されました。その内容は、次の通りです。

2.長期居住権(配偶者居住権)

(1)相続の開始時(Xの死亡時)に、居住建物(自宅)に無償で居住していた配偶者は、①遺産分割、②遺贈、③死因贈与契約のいずれかにより、配偶者居住権を取得することとなった場合、居住建物(自宅)の全部について無償で使用及び収益することができます。

(2)また、遺産分割の請求を受けた家庭裁判所は、以下の場合に、配偶者が配偶者居住権を取得する旨の遺産分割の審判をすることができます(民法第1029条)。

① 共同相続人の間で、配偶者に配偶者居住権を取得させることについて合意が成立しているとき

② 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持させるために特に必要であると認めるとき

(3)その結果、

① 配偶者は、居住建物全部について無償で使用収益する権利を取得します(民法第1032条)。

② 存続期間は配偶者の終身の間ですが、遺産分割、遺言、審判において別段の定めをした場合は、その期間となります(民法第1030条)。

③ 配偶者居住権を取得した場合は、その財産的価値に相当する価額を相続したものとして扱われます。たとえば上記の設例で、2000万円の評価額である自宅を2分し、配偶者居住権を1000万円と評価してYが取得し、残りの自宅(土地・建物)所有権を1000万円と評価してAが取得します。

その結果、Yは、預貯金から更に1000万円を取得することができるようになるのです(Yは法定相続分である2000万円を、配偶者居住権1000万円と預貯金1000万円に分けて取得できるということです。)。

④ 第三者対抗要件は、配偶者居住権の登記のみです(民法第1031条第2項)。

⑤ 配偶者居住権を取得した者(Y)は、建物について配偶者居住権の登記請求権があります(民法第1031条第1項)。

⑥ 配偶者居住権を第三者に譲渡することはできません(民法第1032条第2項)。

⑦ 配偶者Yは、建物所有者(A)の承諾なく建物を増改築したり第三者に使用収益させることはできません(民法第1032条第3項)。

(4)配偶者居住権は、①配偶者の規律違反(民法第1032条第4項)、②死亡、③存続期間の満了により消滅します。

この場合、配偶者(②の場合はその相続人)は、相続開始時の状態に原状回復して居住建物を返還しなければなりません(民法第1035条第1項本文)。

(5)配偶者は、通常の建物の修繕を行うことができますが(ex:窓から風が吹き込むので直す等。民法第1033条)、その費用は「通常の必要費」として自分で負担することになります(民法第1034条第1項)。

その際「有益費」が発生した場合(ex:窓の枠を木製からアルミサッシにする等)は、建物を返還する際に建物所有者に償還を請求できます(民法第1034条第2項、第第583条第2項)。

台風等の被害により大規模な修繕が必要となった場合には、その修繕費用は「特別の必要費」となるので、建物所有者(A)の負担となります。

3.短期居住権(配偶者短期居住権)

「配偶者短期居住権」も新設されましたが、前記2の「配偶者居住権」が長期(最長は配偶者の死亡まで)であるのに対し、「配偶者短期居住権」は、大雑把に言えば遺産分割が終了するまでのごく短期間のみ配偶者が自宅を無償で使用できるとするものです。その内容は、以下の通りです。

(1)相続開始時に自宅に無償で居住していた配偶者は、①遺産分割により居住建物(自宅)の帰属が確定した日、又は、②相続の開始から6か月が経過した日、のいずれか遅い方の日まで居住建物(自宅)を無償で使用する権利を有することとなりました(民法第1037条第1項)。

第三者に権利を譲渡することはできませんし、全相続人の承諾がなければ第三者に自宅を使用させることはできません。

配偶者の規律違反や死亡及び配偶者居住権(長期居住権)の取得により、「配偶者短期居住権」は消滅します(民法第1038条第3項)。

規律違反と死亡による終了の場合には、配偶者は、居住建物を相続開始時の状態に原状回復して返還しなければなりません。

(2)上記以外の場合(遺言等により、配偶者以外の相続人が居住建物を取得した場合)

相続開始時に自宅に無償で居住していた配偶者は、相続又は遺贈による建物取得者が短期居住権消滅の申入れをした日から6か月が経過するまで居住建物を無償で使用する権利を有します(民法第1037条第1項)。

第三者に権利を譲渡することはできませんし、居住建物の取得者の承諾がなければ、第三者に使用させることはできません(民法1038条第2項)。

そして、相続又は遺贈により自宅を取得した者は、いつでも短期居住権消滅の申入れができます(民法第1037条第3項)。